Malinche et la fin du monde (Franco 'Bifo' Berardi)

Avant-propos à la traduction française (2025)

Franco 'Bifo' Berardi est un philosophe et militant politique italien issu de la mouvance opéraïste. Il a été l’un des membres de la Radio Alice, une radio libre associée au mouvement autonome italien des années 1970. Il explore depuis plusieurs décennies les mutations du capitalisme, de la subjectivité et du langage à l’ère des technologies numériques et du néolibéralisme global. Berardi, dans After the Future (2011), fait l’hypothèse que les politiques néolibérales ont eu pour effet de détruire les conditions de production de nouvelles formes culturelles. Ce travail a notamment eu une influence considérable sur le philosophe Mark Fisher, qui, à la suite de Berardi, a exploré “la lente annulation du futur” (”the slow cancellation of the future”) dans Ghosts of My Life (2014).

Malinche et la Fin du Monde est un texte sur la sémiotique et le post-humanisme qui mobilise la figure ambivalente de Malinche, une Amérindienne qui a joué un rôle important dans la conquête de l'Empire aztèque par les Espagnols. Berardi part de son histoire pour théoriser l’effondrement de mondes culturels, la mutation des régimes de signification, et les conditions de possibilité d’émergence d’autres mondes, au travers des concepts de trahison, de traduction, et de l’invention de nouveaux langages.

Article publié initialement dans l'ouvrage The Internet Does Not Exist, édité par e-flux journal aux éditions Sternberg (Berlin, 2015). Introduction et traduction vers le français par mlav.land et Nagy Makhlouf.

Malinche et la fin du monde (2015)

Les êtres humains ont déjà expérimenté une fin du monde (la fin d’un monde). Un monde prend fin lorsque les signes émanant de la méta-machine sémiotique deviennent indéchiffrables pour une communauté culturelle qui se perçoit comme un monde.

Un monde est en fait la projection de motifs signifiants sur l’espace environnant de l’expérience vécue, et sur le partage d’un code commun dont la clé réside dans les formes de vie de la communauté elle-même.

Lorsque des flux d’énonciation incompréhensibles émanant de la méta-machine envahissent l’espace d’échange symbolique, notre monde s’effondre, car nous sommes incapables de dire quoi que ce soit d’effectif à propos des évènements et des choses qui nous entourent.

Lorsque les signes émanant de l’environnement ne sont plus cohérents et compréhensibles dans le cadre du code commun, lorsque le sens des signes porteurs d’effectivité et de pouvoir échappent au code culturel commun, une civilisation perd sa vitalité. Elle entre dans un tunnel de désespoir, se décompose rapidement, puis se dissout. Ses membres meurent, ou perdent leur capacité à se sentir appartenir à une réalité commune en évolution. Celleux qui survivent sont soumis·es à un processus d’intégration au code d’une culture émergente, une assimilation à la langue et au système de valeurs du colon.

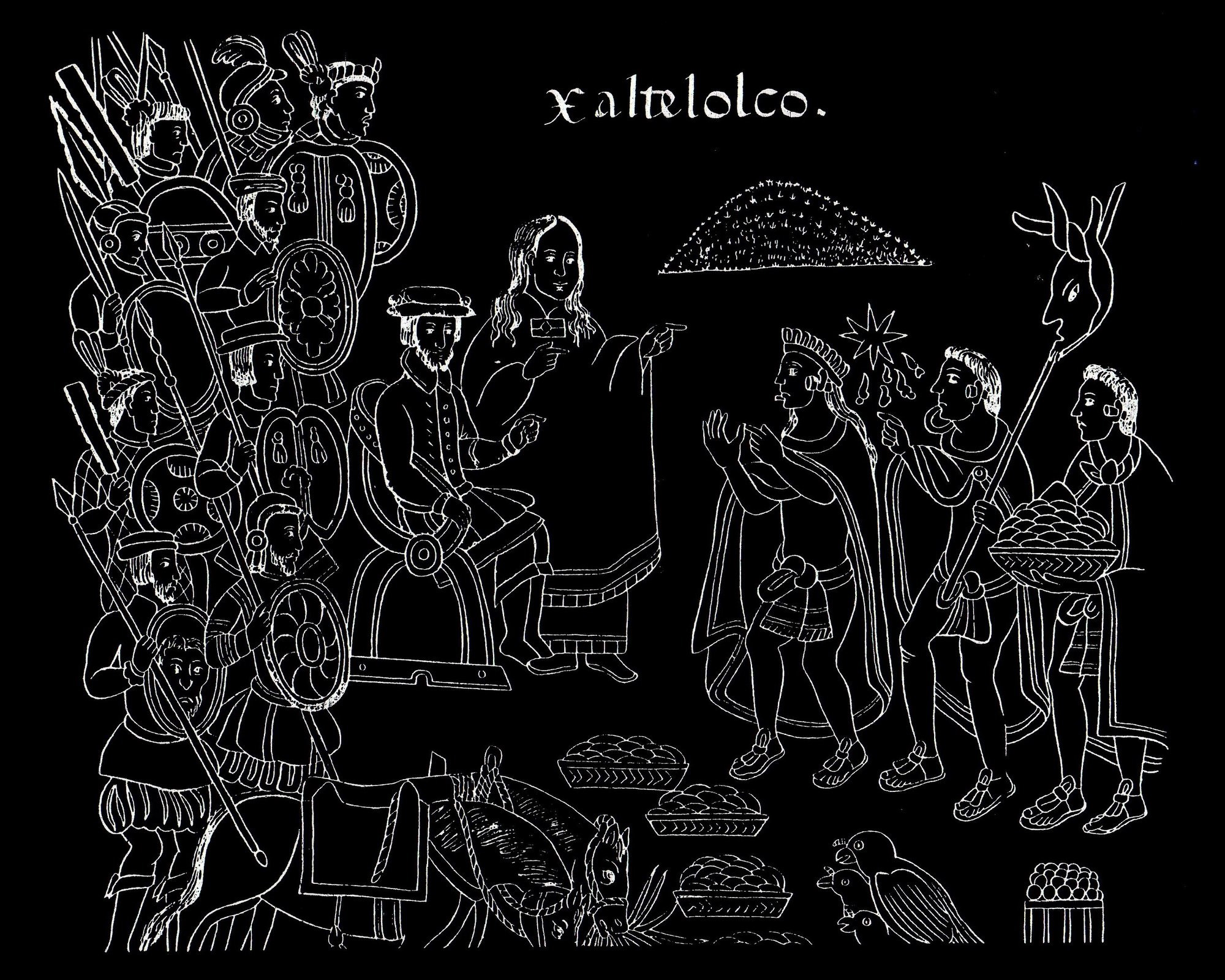

Du point de vue des diverses cultures autochtones de la Mésoamérique précolombienne, la colonisation espagnole peut être décrite comme une fin du monde (comme la fin d’un monde).

Les Espagnols ont vaincu les populations autochtones grâce à leur force militaire écrasante, mais la colonisation était essentiellement un processus d’asservissement culturel et symbolique. La “supériorité” des colonisateurs reposait principalement dans l’effectivité opérationnelle de leur productions et expressions techniques. La colonisation a détruit l’environnement culturel dans lequel les communautés autochtones avaient vécu pendant des siècles : la technologie alphabétique — le pouvoir de l’écrit — a submergé, menacé et finalement supplanté les cultures indigènes. Le message chrétien s’est mêlé aux mythologies précoloniales, et la culture mexicaine moderne a émergé à la fois comme effet de soumission à la sémiotique alphabétique, mais également comme un effet de contamination et de syncrétisme.

La méta-machine alphabétique est basée sur l’externalisation de la mémoire, et sur la possibilité de transférer de l’information dans le temps et l’espace. Grâce à cette supériorité fonctionnelle de leur sémio-machine, les Européens ont soumis, incorporé, et réencodé l’univers culturel des natif·ves, aussi bien au Mexique que dans d’autres régions du continent.

Que se passe-t-il quand un monde meurt, lorsque des flux extérieurs de sémiose1 dominent et surpassent la langue et les formes de vie existantes, et qu’un monde entier de valeurs, d’attentes et de codes moraux se désintègre ?

Est-il possible d’affronter les formes émergentes sur la base du code passé ? Évidemment non, mais c’est ce que nous faisons actuellement, parce que nous sommes incapables de faire autrement. Nous essayons d’interpréter des phénomènes émergeant d’un système hypercomplexe et hyperrapide selon les catégories normatives issues de l’univers alphabétique.

Malinche

Le mythe de Malinche est au fondement de l’Inconscient latino-américain.

Avant l’arrivée des envahisseurs espagnols, Malinche (”Malinalli” en langue Nahuatl, ou “Marina” pour les Espagnols), la fille d’une noble famille aztèque, fut vendue comme esclave à des commerçants de passage après la mort de son père et le remariage de sa mère.

Lorsque Cortés arriva, elle avait appris les dialectes mayas parlés dans le Yucatán tout en comprenant toujours le nahuatl, la langue des Aztèques. Pendant de nombreuses années, Malinche — une femme pleine de ressources, d’une beauté et d’une intelligence exceptionnelles2 — fût la maîtresse de Cortés et l’accompagna en tant qu’interprète. Elle traduisait les échanges entre Cortés et Moctezuma, roi de la population aztèque de Tenochtitlan, ainsi que les mots du conquérant lorsqu’il rencontrait des populations autochtones. Elle traduisait pour les locuteur·ices nahuatl les paroles des conquérants chrétiens et des prêtres chrétiens.

Dans sa nouvelle Malinche (2006), Laura Esquivel imagine Malinalli prise entre ses propres croyances — transmises par sa grand-mère affectueuse par des contes populaires et des images vivantes — et la foi chrétienne introduite par son maître et amant. Comment a-t-elle réussi à traduire la mythologie et les concepts éthiques chrétiens en mythologie de Quetzalcóatl et Huitzilopochtli ? Quel genre de transformation symbolique et de réélaboration ses traductions impliquaient-elles ? Au Mexique — et en Amérique du Sud en général — la culture chrétienne et sa mythologie ont été redéfinies de manière syncrétique, et l’ambiguïté fut acceptée comme une composante essentielle de l’échange religieux. La traductrice était une traître dans un double sens : elle trahit son propre peuple en s’alliant aux envahisseurs, mais elle trahit également les conquérants, y compris son amant. J’utilise le mot “trahison” uniquement dans un sens technique : du point de vue moral, elle ne devait rien à son propre peuple qui l’avait vendue comme esclave et traitée comme une servante. Cortés la choisit comme amante et collaboratrice, et iels eurent un enfant, Martín, qui fut le premier mexicain.

Malinche fut d’une aide précieuse pour Cortés dans sa conquête. Dans une lettre conservée aux archives espagnoles, Cortés écrivit : “Après Dieu, nous devons cette conquête de la Nouvelle-Espagne à Doña Marina” (son nom espagnol). L’héritage de Malinche est controversé : dans le Mexique contemporain, le mot “malinche” est parfois utilisé de manière péjorative pour désigner une personne qui nie son héritage, qui valorise d’autres cultures au détriment de la sienne. Bien qu’elle ait été qualifiée de traître, les historien·nes affirment que lorsque le conflit éclata entre les Espagnols et les populations indigènes, Malinche joua un rôle clé pour éviter un bain de sang. Son rôle de traductrice lui donna le pouvoir de contrôler l’information et, surtout, de traduire des concepts. Octavio Paz parle de Malinche dans Le Labyrinthe de la solitude :

Contrairement à Guadalupe, qui est la Mère Vierge, la Chingada est la Mère violée. [...] Guadalupe est pure réceptivité, et les bienfaits qu’elle accorde sont du même ordre : elle console, apaise, sèche les larmes, calme les passions. La Chingada est encore plus passive. Sa passivité est abjecte : elle ne résiste pas à la violence, mais est un tas inerte d’os, de sang et de poussière. Sa souillure est constitutionnelle et réside, comme nous l’avons dit plus tôt, dans son sexe. Cette passivité, ouverte au monde extérieur, lui fait perdre son identité : elle est la Chingada, elle perd son nom, elle disparaît dans le néant, elle est le Néant. Et pourtant, elle est l’incarnation cruelle de la condition féminine.

Si la Chingada est une représentation de la Mère violée, il est approprié de l’associer à la Conquête, qui fut également une violation, non seulement au sens historique, mais aussi dans la chair même des femmes indiennes. Le symbole de cette violence est Doña Malinche, la maîtresse de Cortés. Il est vrai qu’elle se donna volontairement au conquistador, mais celui-ci l’oublia dès qu’elle ne lui était plus utile. Doña Marina devient une figure représentant les femmes indiennes fascinées, violées ou séduites par les Espagnols.3

Malinche n’est pas seulement l’expression du métissage des cultures. Elle est aussi l’expression de la renaissance du monde à partir de l’effondrement de l’ancien. Elle est considérée comme un symbole d’assujetissement mais également comme un symbole d’émergence d’un nouveau Mexique, d’une nouvelle histoire et d’un nouveau monde. Mais avant tout, elle est l’expression de la conscience que son monde est fini : le monde en tant que système de références culturelles et sémiotiques cohérentes se désintègre. Si les limites d’un monde sont les limites du langage qui rend ce monde cohérent et signifiant, Malinche est le symbole de la fin d’un monde, et également le symbole de la formation d’un nouvel espace sémiotique de projection du monde, à l’intersection de deux différents codes. Malinche est capable de transformer l’effondrement de son monde en la création d’un nouveau langage et, par conséquent, d’un nouveau monde qui n’est ni la perpétuation de l’ancien, ni la simple traduction du monde des conquistadors.

Ce n’est que lorsque quelqu’un est capable de voir cet effondrement comme l’effacement de la mémoire et de l’identité — en un mot, comme la fin du monde — qu’un nouveau monde peut être imaginé. C’est la leçon que Malinche nous enseigne.

L’Automate Cognitif et Nous

Au début du XXIème siècle, nous sommes dans une position similaire à celle de Malinche : le conquérant est là, pacifique ou agressif, infiniment supérieur, inaccessible, incompréhensible. Nous avons engendré ce conquérant, qui a émergé de notre histoire puis s’est éloigné, au-delà de l’océan, détruisant toute forme de vie existante pour créer un nouveau code, fondé sur la pureté, afin de créer l’automate, la raison d’être d’une automatisation sans fin.

L’automate bio-informatique prend forme au point de connexion entre les machines électroniques, les langages numériques, et les esprits formatés selon ses codes. Du flux d’énonciation de l’automate émane un monde connectif que les codes conjonctifs ne peuvent interpréter, un monde sémiotiquement incompatible avec la civilisation sociale issue de cinq siècles d’humanisme, des Lumières, et du socialisme.

Je ne pourrais jamais vivre en paix avec l’automate, parce que j’ai été formaté dans l’ancien monde. Comme le dit Pris dans Blade Runner, je suis mort parce que je suis stupide. Mon corps survit parce que je ne trouve pas d’issue. La race humaine devient une armée de somnanbules : des personnes souffrant d’Alzheimer, des personnes qui prennent des médicaments pour affronter la réalité, souriant, disant oui, oui …

L’automate est la réification de l’activité cognitive en réseau de millions de sémiotravailleur·es à travers le monde. Ce n’est que lorsqu’iels deviennent compatibles avec le code connectif que les sémiotravailleur·es peuvent entrer dans le processus de mise en réseau. Cela implique la désactivation des modes conjonctifs de communication et de perception (compassion, empathie, solidarité, ambiguïté, et ironie), traçant le chemin pour l’assimilation de l’organisme conscient vers l’automate digital.

Selon l’idéologie transhumaniste, d’ici quelques décennies, l’automate digital pourra parfaitement remplacer les organismes humains. Ray Kurzweil pense que dans le futur proche les humain·es et les machines deviendront interchangeables du point de vue de l’efficacité cognitive. Cela est certes possible, mais l’implication d’une fusion entre l’automate et l’humain·e — essentielle à l’hypothèse transhumaniste — est fausse : l’automate ne pourra jamais être assimilable à l’être humain parce que la spécificité humaine réside dans la relation entre rationalité consciente et l’Inconscient.

Du point de vue opérationnel, la fonctionnalité cognitive de l’automate est plus puissante que celle de l’humain·e — plus puissante, plus efficace et, évidemment, plus destructrice. Mais la différence infranchissable entre l’organisme conscient et l’automate, aussi complexe et raffiné soit-il, réside dans l’Inconscient.

L’Inconscient de l’automate est le matériel physique des machines électromagnétiques que nous appelons le Réseau. L’Inconscient humain est charnel, marqué par l’ambiguïté, l’inconséquence, et (surtout) la mort.

L’automate est pure fonctionnalité, même lorsqu’il est doté d’une évolution autorégulée. Il incorporera la compétence cognitive humaine et la soumettra à sa règle. La perspective à laquelle nous devons faire face n’est donc pas une alliance transhumaine tendre entre des machines hyperintelligentes amicales et les êtres humains ; c’est plutôt la soumission définitive des humain·es à la domination d’automates intelligents non organiques, dont le comportement sera régulé selon des critères inscrits en eux par leur créateur : le capitalisme biofinancier. L’automate pourra certes évoluer. Mais le paradigme de son évolution sera inscrit dans son code infogénétique par le créateur. Et ce créateur coïncide avec les entreprises les plus avancées du capitalisme biofinancier, comme Google.

Dans le paysage global actuel, après la disparition des cultures égalitaires, nous ne voyons que deux acteurs : le premier est la force omniprésente de l’abstraction financière, et le second est la prolifération de corps identitaires, réactionnaires et rancuniers.

L’abstraction financière repose sur le fonctionnement anonyme d’automatismes intégrés dans des dynamiques sociales sans âme. Personne n’est vraiment responsable, personne ne prend consciemment de décision : dans les opérations économiques, les implications mathématiques logiques ont remplacé le décideur, et l’algorithme du capital est devenu indépendant de la volonté individuelle de son propriétaire.

L’impersonnalité de l’abstraction financière échappe à toute tentative de transformation politique consciente, si bien que les personnes ayant perdu le contrôle de leurs vies s’accrochent à un sentiment d’appartenance illusoire : la nation, la foi religieuse et l’éthnicité sont des protections contre l’insécurité et la solitude. Elles sont aussi des armes utilisées contre des concurrent·es.

Les énergies connectives de la nouvelle génération sont recombinées par l’automate technofinancier, et réduites à une condition de précarité. L’appartenance agressive est leur seule forme de cohésion.

L’intellect général sera-t-il capable de se désenchevêtrer de l’automate ? La conscience pourra-t-elle agir sur l’évolution neurologique ? Le langage saura-t-il dépasser les limites du code des cultures conjonctives en voie de disparition ? Le plaisir, l’affection et l’empathie trouveront-elles un moyen de réémerger hors de leur cadre conjonctif ? Parviendrons-nous à traduire en langage humain le langage connectif de la sémiomachine automatisée dont le bourdonnement s’amplifie dans nos têtes ?

Ce sont des questions auxquelles seule Malinche peut répondre, en s’ouvrant à l’Autre incompréhensible, en trahissant son peuple, et en réinventant le langage pour exprimer ce qui ne peut être dit.

- NdT: En linguistique, la sémiose est l’opération par laquelle un mot, une image, un geste devient porteur de sens dans un système culturel partagé. ↩

- NdT : L'association ici stéréotypée entre une femme et sa beauté — entendue comme une qualité fondamentale — ne reflète pas la position des traducteur·ices. ↩

- Octavio Paz, The Labyrinth of Solitude ond Other Writings (New York: Grove Press, 1985), 85-86. ↩